【报道】在命运的追赶下,杨本芬用写作搏斗

本文首发平台:《T》中文版

(https://mp.weixin.qq.com/s/PaySynw6rddE-oaiTbHsfQ)

作者:林秋铭

编辑:王倩蔚

摄影:李佳鸾

1

8 月上旬的一个午后,暴雨准时降临江西南昌的郊区。雨水拍打着院内的桑树和香樟,杨本芬住在这栋老楼的一层,她望向窗外,心情不错。今天膝盖没有像平时那般疼痛,她得以自由地在屋内行走。

杨本芬 84 岁了,依然活泼泼的,眯起眼睛笑个不停。她操着一口湘普,讲起话来中气十足,还带一点爱娇的味道。每每看到年轻人来拜访,她会拉着对方的手,止不住地上下打量,像欣赏某件宝贝,再笑盈盈地夸赞,哎呀,都是年轻姑娘,真好呀,真漂亮咯。如果有人称赞她年轻,她笑得更羞涩了,「我的裤子每年都短这么多,」她用食指和拇指示意,向周围的人展示衰老对她的侵袭,「我每一年就缩小一公分,我要缩得很小很小咯。」

如今,家里住着她和弟弟杨宽,两人互相陪伴生活,也算宁静,很少有热闹的时候。

2022 年,她的第三部作品《我本芬芳》再次引发关注。写就《浮木》以后,杨本芬决定把目光转向自己,写自己的婚姻。小说以惠才的视角展开,讲述了年轻女孩惠才求学途中,和一见钟情的医生吕结婚,又在后来 60 年的婚姻里,受尽丈夫漠视的婚姻故事。

书中许多情节,来自杨本芬真实的生命体验。她和丈夫章医生也度过了 60 载的「钻石婚」,但在漫长的年岁里,她不止一次想脱离婚姻。她从未有过离婚的念头,只想过一死求解脱。

许多读者痛斥书中的吕医生是「渣男」。杨本芬很想解释,她写的时候没有怨气,只是「轻轻地」把经历描出来而已,她没有要控诉或指责谁。「我觉得这本书是本勇敢的书,没有藏藏掖掖,我只是想写出一位女性真实的情感经历。」

每每谈起父亲,她和孩子们会得出一个结论,章医生是一个好父亲,却不是一个好丈夫。他乐意做许多事,是饲养家畜的一把好手,也是一名兢兢业业的医生。但他不愿意和杨本芬分担家务活,哪怕是「一起拧干被子」。

杨本芬唯一的解决方式是哭泣,一哭就是半天。她哭,他跑开得更快。杨本芬后来找到一种解释,章医生或许是逃避型人格,他在原生家庭中受过太多伤害,「哭增加了他的负担,增加了麻烦,所以他就跑」。等到三个子女考入大学,做事再不用喊丈夫帮忙,「我们才又和谐了」。孙辈接连出生后,家里多了许多家务,和谐再次被打破,杨本芬又感受到了强烈的漠视。

《我本芬芳》原名《惑》,杨本芬想写出自己对婚姻的困惑,「我想我那么爱护他、疼惜他,他为什么就不能对我好点、温柔点?他就是这么个性格,有什么办法。这个答案是找不到的,永远也找不到。」

他和她逐渐老去,答案依然在风中飘摇。

90 岁的章医生记忆力衰退得厉害,「有些糊涂」,患有糖尿病和哮喘的他走路需被人搀扶,生活需要照护。子女们为了帮母亲减轻负担,一同请了护工。

杨本芬担心护工会责骂丈夫,或是做事不够细腻,很多事情她仍然亲力亲为。白天,她给他打胰岛素、测血压、换纸尿裤,有时尿液会喷溅得到处都是。晚上,给他抹身子、洗身子。「我哪里都不能去了,如今我也被老爷子『枷』住了,只能像个跟屁虫一样走在他后面。」即使在写作《我本芬芳》时也是如此。她在书桌与沙发之间、过去和现在之间来回穿梭。

没有家务要忙的时候,她和章医生就分坐客厅两侧。灰色沙发里的章医生不知望着何处,目光长时间凝在空中,像一尊塑像。杨本芬则坐在另一张沙发上,捧着平板电脑,快速地用手指勾画写作。

从写作中脱离出来,她常常走过去,挤在静坐的丈夫身边,抱他,逗他,「老章,我喜欢你呀」「老章,你知道不?我多爱你哦」「你如果身体好了,现在日子好过的咧」。老了以后,杨本芬愈加喜欢丈夫,他不爱讲话了,自然也不再讲那些伤人的话。她想给他一点温度,但他对此没有太多反应,从不吭声。

在大女儿章南看来,母亲对父亲的亲昵,是一种对回应的渴望。「老了以后,我妈妈一直想获得认可,一直想听我爸爸亲口讲一句认可的话。」她说,「可是,我爸爸就是什么都不说。」杨本芬把自己的作品《秋园》递给丈夫看,他始终不相信那是妻子写的,即使封面醒目地印着妻子的名字。

《我本芬芳》结尾处,惠才向吕医生发问,「再过几个月,你八十八了,我八十一了,总有一天我们会分道扬镳,再不相聚。假如真的有下辈子,我是说假如,你还愿意和我在一起吗?」杨本芬和丈夫之间,也发生过同样的对话。她问章医生,「老章,下辈子你还愿意和我在一起吗?」书里的吕医生和老章的回答都是,「我不愿意。」

杨本芬写下自己的感受:

她终于知道,这六十年的婚姻 —— 大家眼中的钻石婚 —— 的确也是固若金汤的婚姻,只是她和他都没能获得幸福。

她有她的伤痛,他有他的伤痛。

悲惨孤独的人更宜相爱,他们本该相爱的。

但现在,一切都来不及了。

漫长的照护和更漫长的婚姻生活中,章医生唯一一次回应,是讲了一句「后生没有你,我早就死掉了」。这句话被杨本芬牢牢记得,不停地咂摸。

今年 1 月,章医生患上了新冠,在 ICU 待了一周多。杨本芬和家人只能在病房外守着。危急时刻,章医生的血氧值掉到了七八十,抢救也无济于事。家人决定带章医生回家保守治疗。「我要他回来。」杨本芬说。

章医生人生最后的那个下午,在家中度过。杨本芬一直抚摸他的脸、头发,不停唤着,老章,老章,老章。丈夫和往常一样沉默,没有作声。他只是睁开眼,看了一眼杨本芬,又缓慢地闭上。描述这场告别时,杨本芬保持着抚摸的动作,眼眶湿润,「他走得很轻松,睡觉就睡过去了。」

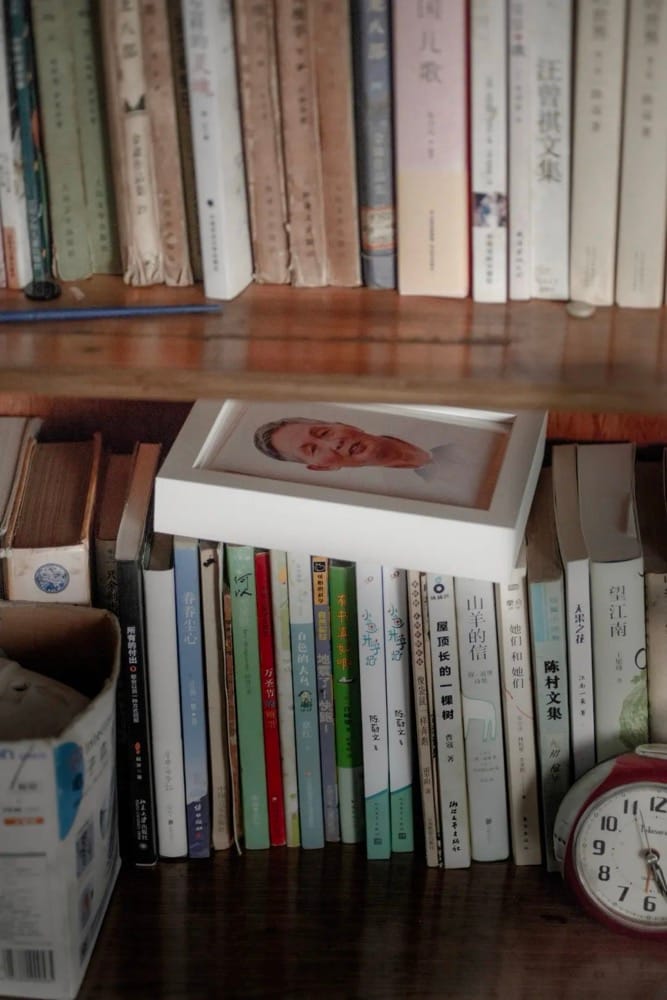

「我现在还是经常想他。」她把章医生一张裱好相框的照片,藏在书架的夹缝里,倒扣放着。没人的时候,她会掏出来,对着相片说说话。

但是她不敢再看《我本芬芳》,那本书里有太多未被时间过滤掉的「不服」,「我怕再看到他对我的冷漠,现在会更不怀念他,」说到这里,她哽咽,「我怕我会恨他。」

图:杨本芬把章医生一张裱好相框的照片藏在书架的夹缝里,倒扣放着。没人的时候,她会掏出来,对着相片说说话。

2

杨本芬的书房面朝东南,早晨的阳光会循着玻璃窗上的小角铺陈进来。墙壁上挂着爸爸妈妈,还有诸位家人的照片,她写作时,他们的目光环绕着她。她的书架上大多是旧书,《浮生六记》《绿山墙的安妮》《复活》《三个火枪手》《基督山伯爵》…… 书脊被磨得发白。这是杨本芬过往的精神养料,从小,她就对书珍惜爱护无比,许多书被她从一个家带往下一个家。

「我一生都渴望读书。」杨本芬说。但这个心愿始终没能很好地实现。从小,她是家中长女,要帮忙做家务,直到 10 岁,才得到一个读书的机会;小学毕了业,考上湘阴工业学校,读到最后一年时,学校却忽然停办了;她转而进入江西共大分校,未及毕业,因为家庭成分不好,被下放农村。这之后,她试图用婚姻换得读书的机会,孩子们的接连降临,让愿望再次落了空。

前半生里,杨本芬如同一颗油麻菜籽,落到哪里便为存活竭尽全力,生根开花。她种过田、切过草药,后来在汽车运输公司谋得一份工。活着,是最首要的任务。

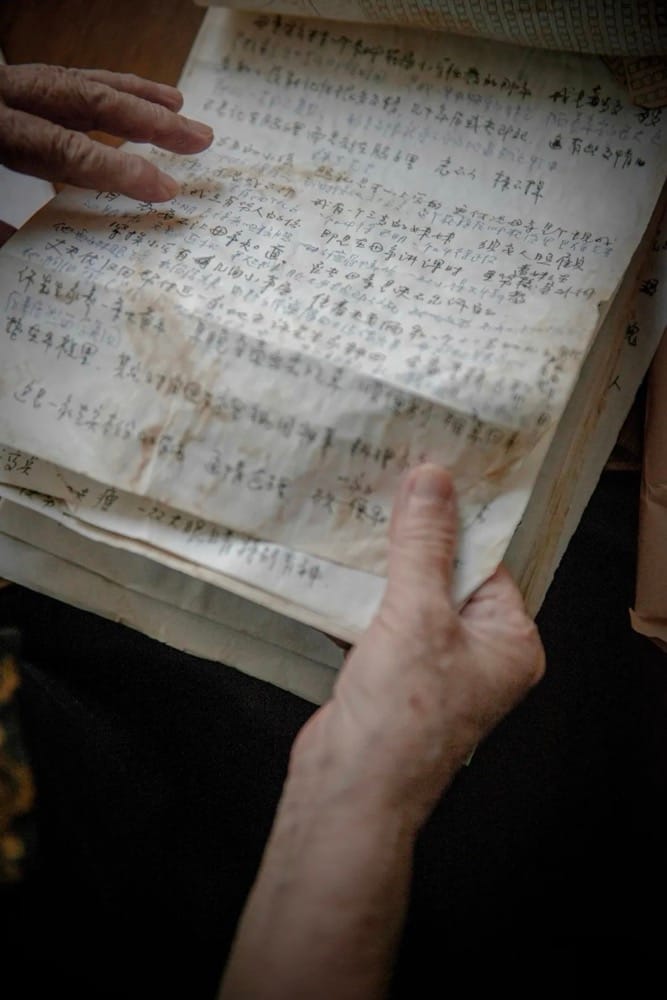

尽管从未和文学有任何正式的交集,她始终没有停下找书读。章南向我们展示了几本旧笔记本,密密麻麻的,都是杨本芬从各本书里摘抄下的句子。

因为资源贫瘠,杨本芬并没有系统的阅读史,「都是手头有什么就读什么」。还在湘阴工业学校的时候,她从图书馆借阅大量的外国小说,晚上在被窝里也在读。想起来,那是人生里最快乐的一段时光。

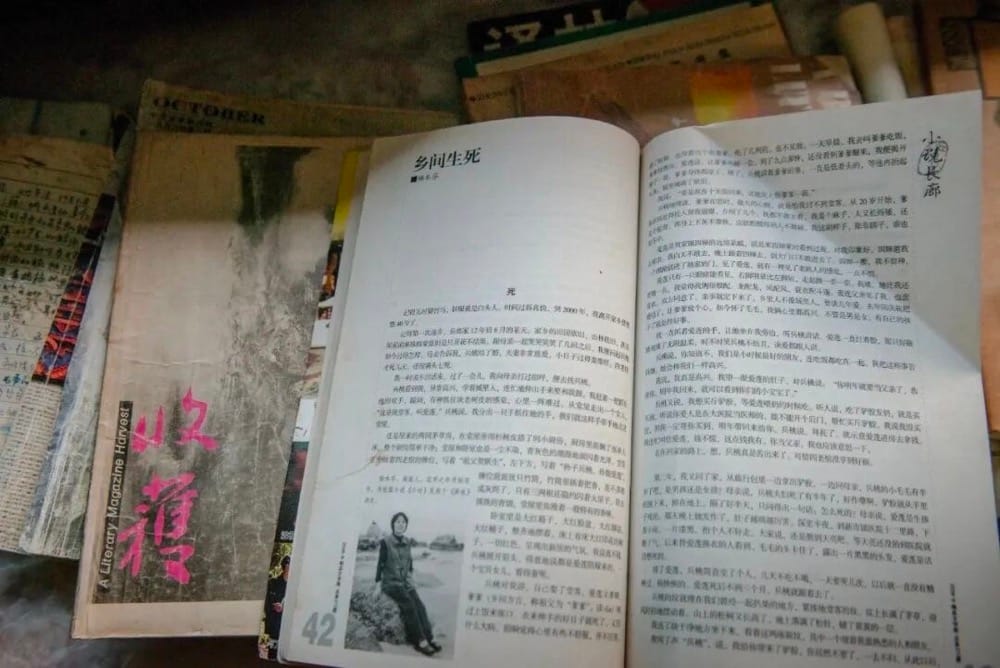

20 世纪 70 年代,在江西宜春的铜鼓县城安家后,她的生活重心转向家庭。为了读书,她付出了更多的努力。只要看到谁手上有一本自己没看过的小说,总要想方设法给借来。为此,她请人家吃过饭,帮别人绣过鞋垫、做过衣服,甚至把家里的鸡杀了招待对方。后来,国内一批文学期刊兴起 ——《收获》《十月》《译林》等,她又成了它们的忠实读者。

图:杨本芬手拿亲手绣的布。以前为了借书,她请人吃过饭,帮人绣过鞋垫、做过衣服。

杨本芬记忆力好,看书过目不忘,在汽车运输公司上班时,每到入夜,她的宿舍就会变得格外热闹。汽运队年轻的司机和修理工聚在一起,听她讲书里的故事,从中国古典文学、武侠小说,讲到历史小说、外国文学。但所有书里,她也有自己的偏爱,她最爱现实主义小说,比如路遥的《人生》,赛珍珠的《大地》,还有韩少功用汨罗方言写的《马桥词典》。

我们聊起女作家 Virginia Woolf,她赞叹 Woolf「写得太好了」,精美、现代、先锋,但她与 Woolf 是两条不同的道路,她喜欢描写朴素而坚实的现实生活。和 Woolf 拥有的独立房间不同,杨本芬只能在责任、身份和生活的缝隙里写作。

1995 年,56 岁的她从南昌赶到南京,为二女儿章红照顾刚出生的孩子。她偶然间看到野夫的文章《江上的母亲》,一口气读了 3 遍,突然想到了自己的母亲,「我也可以写写自己的妈妈。」

图:杨本芬的书房里,挂着母亲的照片。她也是《秋园》的原型。

这是一个关于一位普通中国女性如何被时代洪流裹挟,挣扎求生的故事。杨本芬随手拿起女儿家中废弃的制版纸张,在厨房的角落开始写作。于是,一发不可收拾。洗净的青菜晾在篮子里,灶头炖着肉,在等待沸滚的间隙,在抽油烟机的轰鸣声中,她随时坐下来,另一张略高的矮凳就是她的「书桌」。

自从写作的念头浮现,就再也没法按压下去。也是在那年,母亲去世。杨本芬在《秋园》自序中写:「我意识到:如果没人记下一些事情,妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去。在不算遥远的那一天,我自己在这世界上的痕迹也将被抹去,就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。我真的来过这个世界吗?经历过的那些艰辛困苦什么都不算吗?」

《秋园》最终写了十几万字,稿纸有 8 斤重,现在已经变得又脆又黄,沾着点点水渍油渍。这本稿纸后来的故事,逐渐被人知晓。女儿章红将它逐字打好,取名《妈妈的回忆录》,在 2000 年前后上传到天涯论坛,直到近 20 年后被出版社挖掘,《秋园》得以出版。

「人家讲我是作家,我都有点不好意思。」她掩嘴,笑容里满是羞涩。《秋园》更像是一种直觉自发的写作。她描述自己的写作过程,不会提前写人物小传,也不会事先列好大纲。只是静坐在桌前,画面和声音就自然流淌了出来。

《秋园》的开头是一个小姑娘在玩水,写作时,杨本芬的脑海里充斥着那个画面,她如同画家一般,如实地描摹它 ——

下了几天的雨,洛阳市安良街的屋檐下满是积水。一个五岁的小女孩光着脚丫,裤管卷得老高,转着圈踩水玩。水花四处飞溅,女孩一门心思戏水,母亲走近了,她还全然不知。

这是一九一九年,女孩名叫秋园。

「我也感到奇怪:只要提起笔,过去那些日子就涌到笔尖,抢着要被诉说出来。」原本零星散乱、隐隐约约的回忆,在动笔之后互相串联,又唤醒和连接起更多的故事。杨本芬形容,自己就像用笔赶路,重新走了一遍长长的人生。常常才写几行,泪水就模糊了眼睛。

《秋园》出版后,至今加印已 26 次 —— 许多读者为秋园流下同情的泪水,年轻人说想到了自己和奶奶或外婆、姨婆;一些读者不仅自己看,还买来送给长辈;还有人因此有了听听自己外婆故事的想法 …… 乐府文化的负责人涂志刚曾在一次采访中谈到杨本芬文本独特的魅力 —— 强烈的感受力和粗粝的生命力:「语言朴素而高贵,与流行的文学语言很不一样。」

这份惊人的反响让杨本芬意外和感动。她第一次真切地感到,「一个最微小的个人,也可以呈现和记录鲜活的历史。一个平凡的生命,当你如实呈现,也焕发出感召的力量。」

写作《秋园》的同时,更多人物和故事也在她脑海中涌现。早夭的弟弟、大哥子恒,还有其他在生命中留下印痕的乡里乡亲、同年玩伴,她把他们从历史中一一打捞出来,放入了第二本书《浮木》。

中南腹地那些劳碌一生的人们,许多没有善终。杨本芬觉得自己也是他们中的一员,只因造化安排,比他们活得长久些,因而才有机会写下记得的一切。她将这些故事比拟成「一颗露珠的记忆」,微小、脆弱,在破灭之前,也是闪耀着晶亮光芒的,是一个完整的宇宙。

不过,和写《秋园》时相比,迷茫也变得更多,材料庞杂,有许多不知该怎么组织。无法继续时,她会给涂志刚发微信,「这样写可不可以?」

最初,她自身是故事的容器,把它们倾倒在稿纸上就好,后来变化发生了,她开始斟酌字词和结构,主动寻找故事,把它们种植于自己的稿纸中,用心地耕作。

如今每一位来家中拜访的人,都会遇上她寻求肯定的眼神,我出了几本书,算是作家了吗?他们是真正喜欢这本书吗?她总是担忧,自己的作品不够有文学性,写出来的还不成功。每次看一遍,就得再改一遍,「总有缺陷,很有缺陷。」

但慢慢地,她也有了更多身为作家的自觉。章红一直是杨本芬的第一任读者,「得过了她那关,才能拿去给其他人看。」第四本书即将出版,其中一篇,描写了母亲秋园最后的日子。章红在阅读后,建议删减一些情感浓烈的句子。杨本芬不同意。她告诉涂志刚:「你还是按照我的原版(编辑)好不好?你相信我不会写那么多没用的字。」

3

在一则名为「膝盖」的备忘录里,杨本芬记下了一个时间,2017 年。那年,因为两腿的膝盖偶有不适,她去医院做了检查。磁共振的结果是半月板损伤破裂,膝盖内部还存在一些积液。在一位朋友的建议下,她动了一场大手术。但术后不适感反而来得更加凶猛,明显的烧灼感让她焦躁不安,后来它又演变成了一阵一阵的剧痛。市面上的止痛药吃了一圈,仍是没有起效。

她的膝盖上像是活着一只妖怪,总是伺机折磨她一番。她摸不准它的脾气,没有天气、温度或是情绪作为指征,痛得没有任何来由。

图:杨本芬的膝盖上像是活着一只妖怪,她摸不准它的脾气,没有天气、温度或是情绪。作为指征,痛得没有任何来由。一个月只有几天,病痛会放过她。那时候她哪儿也不去,赶紧趁妖怪松懈的时间,用力写上几段。

膝盖的痛,让杨本芬的生活被想死的念头环绕。躺、坐、站、走,都痛得她想早点解脱。她琢磨着体面死去的方式。安眠药,不知道多少粒才能致死,她不敢问。上吊,家里没有适合搭挂绳子的地方。她想过,去家附近的象湖,那里很美,有高大的垂柳和嬉闹的野鸭,直直跳进去便能得到彻底的纾解,可是她连走到那里的力气都不具备 —— 膝盖能带领她走到的最远的地方,是家门口。

到了深夜,她痛得睡不着,念起童年时的歌谣,「一二三四五六七,马兰开花二十一 ……」歌谣不管用,她对着天乞求,「爸爸妈妈哥哥,我的脚好疼啊,你们显显灵吧,保佑我的脚不那么疼啊。」最后,只有安眠药能让她舒缓。醒来,疼痛还没能消减,她只能在心里喊,「谁能救救我啊!」

为了让她下楼散散心,家人给她买了一把电动轮椅。她已经能熟练地操作轮椅,像骑着一匹小马,在小区的步道上短暂奔驰,算是有了些活动的自由,「我不要人跟着我啦,我『车子』开得好老练。」但生活仅此而已,她日日面对的,是窗外茂盛翠绿却单调的樟树。

今年 6 月,一次出门在樟树下散步,她眼睁睁看着家里养的博美犬毛毛,突然被汽车撞倒。送到医院的时候,毛毛已经去世,这只陪伴了她足足 11 年的忠犬,倏尔离开了。

写毛毛的时候,她伤心得几乎写不下去。掉了眼泪,眼睛模糊得看不清字,擦干,又继续写。「我想纪念毛毛还在我心里。不把它写出来,就对它不起,毛毛是那么依赖我呀。」

「我的家只剩下我了,我真不想延挨在这人世间,受尽情感和脚的折磨。红尘不是个好地方,可是这生和死是我不能掌控的,只能慢慢熬。」她写道。

章医生离开了,小狗毛毛也走了,杨本芬觉得,自己成了一个真正的空巢老人。原本围在桌边的三四个人,转眼间只剩下她。钟点工小段晚上六七点来,第二天 11 点半离开,剩下的时间里,杨本芬独自和病痛相处。疼痛来临,她只能躺在沙发上,用吹风机一遍遍吹热两腿的膝盖,或是用热水袋焐一焐。

比起窗景甚好的阳台、凉爽舒适的书房,她还是喜欢坐在餐厅的木桌前写作。过去在那个位置上,她可以在写作的同时,一眼看到坐在客厅的章医生。毛毛就睡在她的脚边,她用脚掌蹭它的肚皮。如今,有时候恍神,她左边看一眼,右边看一眼,却谁都看不到了。

图:杨本芬和章医生、毛毛的合照。这张照片被她珍藏在手机中。

一个月有那么几天,病痛会放过她。那时候她哪儿也不去,赶紧趁妖怪松懈的时间,用力写上几段。章南劝她,痛就不要写了,躺到床上去,毕竟要休息呀。她仍然坐在桌前,在屏幕上划动。

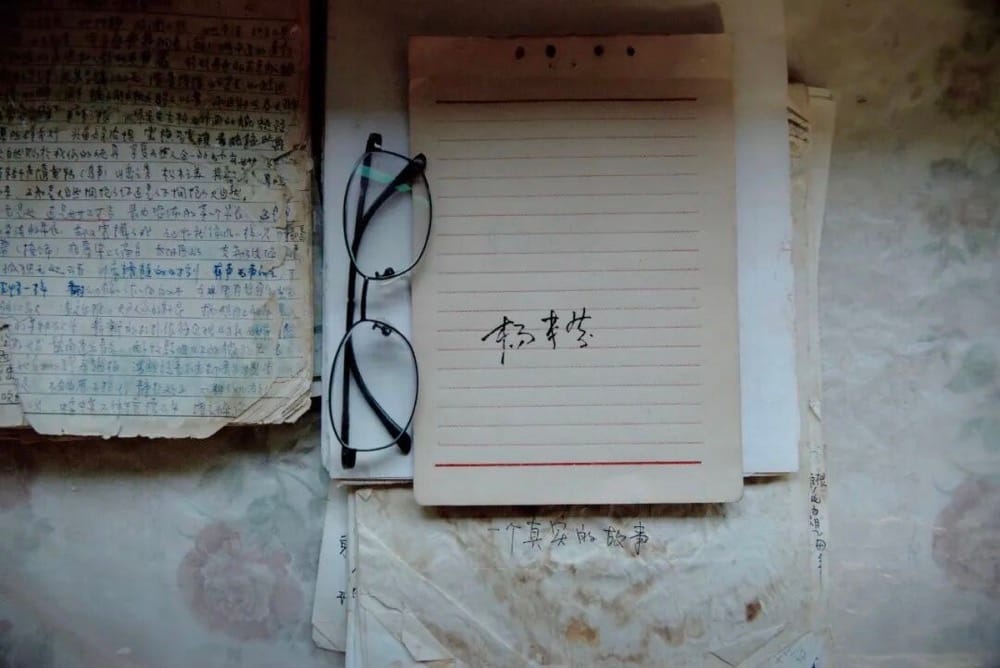

写作工具是一台 iPad,因为翻折太多,玫红色外壳的表皮已经斑驳。她多用它自带的备忘录写作,用手写键盘,辛苦地写字。有一次,她不慎误触到了删除键,码好的字再也没能找回来。

细数这一生,她从没有松一口气的时候。年轻时,和生活搏斗,渴望能填饱肚子,渴望能上学,渴望能顺利把儿女带大。中年时,她帮助儿女照顾孙辈,老了,她需要看顾年迈的丈夫。妻子、母亲、外婆的身份,总是凌驾于那个自我之上。

她想过,如果小时候有书可念,顺顺利利读到大学,该多好啊,她笃定,自己一定会是个好学生。她也设想过,如果能遇到性格更相投的伴侣,相知相爱,那又该多好呀。但眨眼,一生都要过完了。

章红说,母亲这一生,总是被亏待,错失过许多机会,因此「她不相信命运会对她好」。《秋园》的出版一度让杨本芬觉得是梦,直到它变成砖红色的小书落到她面前。但膝盖痛又推翻了这一切,命运如同黑狗般,再次追上了她。

痛的时候,她会上豆瓣逐条阅读读者的留言,「一看到他们,我就不能停笔了。」她像往常一样,问来访的每个人,「他们还是蛮喜欢我的吧,是吗?」

章红代她回复网上读者的留言,但无法一一作出回应,杨本芬觉得这样对不起读者,于是逼着自己学打字,用手指缓慢地戳键盘上的按键,用五笔输入法,一个字一个字地打出:「你好,谢谢问候。」

图:杨本芬现在写作工具是一个台 iPad,翻折太多,玫红色外壳的表皮已经斑驳。她多用系统备忘录写作,通过手写键盘,辛苦地写字。

4

《秋园》《浮木》《我本芬芳》之后,杨本芬的第四本书收录了 4 个故事。一个关于妈妈,一个关于哥哥,对这两个至亲的人,想说的,终于能够说得淋漓尽致。另外两个故事,主人公是中老年女性,「希望自己的笔触渐渐能再广阔一些。」

小区里有个捡拾垃圾的老太,每天早晨都在垃圾桶里扒拉。她沉默寡言,直到杨本芬主动和她搭讪,她们才慢慢熟悉。老太结过 3 次婚,每次都以逃跑告终,孩子也带不走,「一个丈夫丢一个小孩」。她照护最后一任丈夫足足照护了 3 年,丈夫去世后,她才得以过上独居生活,有了拾荒的爱好。

去年冬天,她邀请杨本芬到家中聊天。说话间,她走到阳台,把裤子脱下来,向杨本芬展示自己身上的伤痕。一次争执中,她的丈夫打聋了她一只耳朵。她的尾骨处有一块深深的凹洞,是她的父亲用利器毒打留下成的。杨本芬觉得那一幕惊心动魄,她亲眼目睹,暴力如何在一个人的身体上用力碾过的痕迹。杨本芬决定将这位老太的故事收进写作的备忘录里。

还有一位是过去帮助她照顾章医生的护工玉姐。玉姐 70 多岁,做这份工作的同时,还要照顾患帕金森症的丈夫。在杨本芬的同意下,每次做好菜后,她会分出一半,送去给自己的老伴儿吃。杨本芬心疼她,她们都品尝着身为「老妻」的苦。

有一回,在小区散步,杨本芬认识了一位叫「秀莲」的邻居。秀莲知道她是作家后,满眼泪水地拉着杨本芬的手说,你把我的故事写出来吧,我的婚姻好惨的。20 多年的婚姻,把秀莲的头发熬得花白,她常常以泪洗面,承受着反复无常的家庭暴力,「经常被打得鼻青脸肿」。秀莲提出可以使用她的真名,她想用真实的名字控诉这段婚姻。

从那以后,秀莲常常来找杨本芬聊天。两位孤寂的老年女性互相作伴,杨本芬有时埋头写文章,有时膝盖作痛,秀莲担心自己打乱她的思路,向她道歉,「我又耽误你了。」杨本芬停下笔,宽慰她不要紧。膝痛发作时,秀莲为杨本芬按摩。怕自己的力道重了,她只敢轻轻地,像抚摸一张宝贵的皮革,摩挲着杨本芬的小腿和膝盖。

这些故事和声音找到了杨本芬,连她自己也觉得神奇,「我就像一块磁铁,吸引了周边一些女性。她们同属沉默、无名的群体,她们渴望讲出故事,渴望有人听她们的故事,她们的遭遇触动我,那么不幸,那么无助,但并没有自暴自弃,依然极力寻找生命的乐趣。」

关于膝盖的那篇文章,已经有近两三万字。躲避「妖怪」的过程中,她竭力写下秀莲的故事。她希望把它们收入一本合集中,主题暂定为「疼痛」。它将记录,人如何与命运较劲,最终获得尊严和自由。84 岁的杨本芬,还想着继续创作和讲述,「第四本书已经出掉,我争取出第五本书、第六本书。我还是会写下去,就希望老天多给我一点时间。」

最早,在天涯论坛,因为写作,杨本芬结交了许多同好。

图:杨本芬在杂志上发表作品的《乡间生死》。

一位名叫「深圳一石」的网友和杨本芬相差 30 多岁,经常和她在论坛交流写作的心得,「他没有一句假话,鼓励我的话写得好诚恳。」「深圳一石」曾是一名自由撰稿人,在北京漂泊。为了照顾患病的父亲,已经回到甘肃老家。两个热爱文学的人的联络却并没有因此切断,直到现在,他们仍会彼此问候,鼓励对方写下去。

到后来,听到更多读者的声音,她更相信人们依然渴望阅读他人的故事与生活,依然需要根植于这块土地、与他们产生共振的文学。

耄耋之年,成了一名畅销书作家,这件事曾让杨本芬感到不安。她曾经一遍又一遍地向女儿确认自己做得是否足够好。因为总是被命运绊倒,她保持过分的谦卑和自省。

现在,她松弛了一些。今年年中,她在《广州文艺》上发表了一篇文章,得到了 2 万元的稿费。收到这笔钱,杨本芬请几位家人,吃了一顿大餐。她在饭桌上得意地冲她们笑,「平常都是吃你们的,今天我来请。」她由衷为自己感到骄傲和快乐。

在章红看来,当母亲在晚年拿起笔时,真正的救赎方才开始。「这是回归人的主体意识之旅,对生命有所觉知而不再是浑浑噩噩。」在诚实地记录和认识自我生命的过程中,她终于走出了家庭和灶台,成为了她自己。

在写作中,她还收获了一种凝视死亡的勇气和自由。《浮木》的序言里,她写已经窥见自己和死亡若即若离,好在告别此岸之前,她以这些书,留下了一颗露珠的记忆。

图:杨本芬坚持写真实的故事。「我不要虚构。」她说,「我要如实地写出来。」

(全文完)